中高年社員のジョブ・クラフティング ―その意義と組織的な支援―(第2回)

| 2024年11月の定年後研究所主催シニア活躍推進研究会で講演、ご好評をいただいた、高尾義明氏(東京都立大学大学院経営学研究科教授)より4回にわたり語っていただいています。今回は2回目です。

|

前回は、近年注目が高まっているジョブ・クラフティングの概念について紹介しました。ジョブ・クラフティングとは、「働く人たち一人一人が、主体的に仕事や仕事上の人間関係、及びそれらへの見方について変化を加えるプロセス」を指します。

ジョブ・クラフティングが注目されているのは、その実践がワーク・エンゲージメントの向上につながることが数多くの研究で示されているためです。そこで、今回は、ジョブ・クラフティングがどのようにワーク・エンゲージメントにポジティブな影響を与えるのか、その仕組みを解説します。更に、ポストオフ(役職定年)後の就労者を対象にした、筆者が関与した研究の結果を紹介します。

まず、ワーク・エンゲージメントについて簡単に確認します。ワーク・エンゲージメントが高いとは、「仕事に誇りを感じ、没頭し、そこから活力が得られている状態」です。そのため、働きがいを測定する指標としてワーク・エンゲージメントが用いられることが増えています。

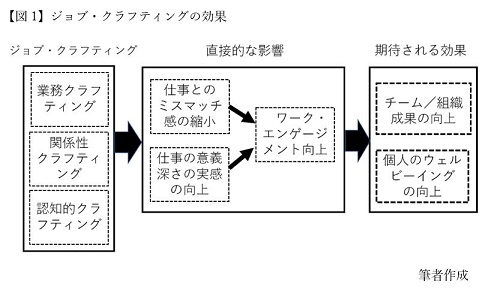

そうしたワーク・エンゲージメントの向上にジョブ・クラフティングが寄与しますが、その仕組みは主に以下の2点です。

仕事のミスマッチ感の解消

ジョブ・クラフティングを通じて、自分に与えられた仕事を主体的に調整することで、「仕事が自分に合わない」と感じるミスマッチ感を縮小することができます。このような調整は、仕事から得られる活力を高め、結果としてワーク・エンゲージメントを向上させます。特に、前回挙げたジョブ・クラフティングの3つの分類の中では、業務そのものに変化を加える「業務クラフティング」がミスマッチ感の解消に寄与しやすいでしょう。

仕事の有意味感の向上

ジョブ・クラフティングを実践し、自分の業務に新しい視点を加えたり、職場での人間関係を再構築したりすることを通じて、自分の仕事が誰の役に立っているか、どのように役に立っているか実感しやすくなります。このプロセスにより、仕事の意義を強く感じるようになり、結果としてワーク・エンゲージメントが向上します。特に、業務や仕事全体を捉え直す「認知的クラフティング」や仕事に関わる人間関係に変化を加える「関係性クラフティング」が有意味感の向上に寄与します。

ワーク・エンゲージメントが高いということは仕事に前向きに取り組めているということであり、個人としてのウェルビーイング(幸せ感)の上昇にもつながることも確認されています。同時に、ワーク・エンゲージメントの向上が良好な業務パフォーマンスを導くことを通じてチームや組織の成果にも貢献します。

以上のような関係性を図示したのが、図1です。ジョブ・クラフティングの実践が、それを実践する社員自身にとっても、チームや組織にとっても望ましい結果をもたらすことが期待できます。

以上で述べた内容は、中高年社員に限定されないジョブ・クラフティングの一般的な効果ですが、次に中高年社員に焦点を当てた研究を紹介します。著者が関わった、ポストオフ(役職定年)後の就労者におけるジョブ・クラフティングについての研究を取りあげます。

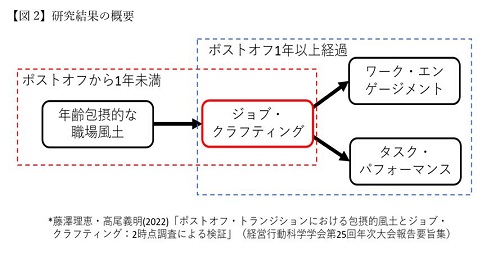

約400名を調査対象とした研究結果の概要は図2のとおりですが、ポストオフからどのくらい経ているかによって、ジョブ・クラフティングの効果などが異なっていることがわかりました。

具体的には、ポストオフから1年以上経過した回答者の場合には、ジョブ・クラフティングの実践がワーク・エンゲージメントやウェルビーイング(幸せ感)にポジティブな効果がありました。それに対して、ポストオフ直後(ポストオフから1年未満)の回答者ではそうした効果が見られませんでした。

一方、職場風土がジョブ・クラフティングの実践に与える影響は対照的なものでした。こちらについては、ポストオフ直後の回答者に対しては、年齢包摂的な職場風土(年齢に関わらずよい仕事をすれば評価され、誰の発言でも真摯に受け止められるような風土)がジョブ・クラフティングの促進に好影響をもたらすのに対して、ポストオフから1年以上経過した回答者においてはそうした影響がみられませんでした。

以上の結果には、ポストオフ直後に就労者が役割の変化に伴いさまざまな葛藤やアイデンティティの揺らぎなどを経験することが関わっていると考えられます。ポストオフ直後にはそうした葛藤などのためにジョブ・クラフティングの効果が一時的に現れにくくなりますが、そうした時期だからこそ年齢包摂的な職場風土がジョブ・クラフティングの実践を後押しするのでしょう。ジョブ・クラフティングの実践を続けていくと、ポストオフ直後の葛藤などが落ち着いた時期にワーク・エンゲージメントやタスク・パフォーマンスの向上につながることを勘案すれば、年齢包摂的な職場風土の醸成はやはり重要だといえます。

このようにジョブ・クラフティングの実践が望ましい効果をもたらすことを踏まえ、第3回ではジョブ・クラフティングの実践をどのように始めるかについて説明します。

| 【筆者プロフィール】

高尾 義明(たかお よしあき)

東京都立大学大学院経営学研究科教授

京都大学教育学部教育社会学科卒業後、大手素材系企業での4年間の勤務を経て、京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。2つの私立大学での勤務を経て2007年4月より東京都立大学(旧名称:首都大学東京)大学院准教授。2009年4月より同教授(現在に至る)。専門は経営組織論・組織行動論。最近の著作に、『50代からの幸せな働き方:働きがいを自ら高める「ジョブ・クラフティング」という技法』 (ダイヤモンド社、2024年)、『ジョブ・クラフティング:仕事の自律的再創造に向けた理論的・実践的アプローチ』(共編著、白桃書房、2023年)、『組織論の名著30』(ちくま新書、2024年)など。

|

当メールマガジンは一般社団法人定年後研究所が総合監修し、配信運営は株式会社星和ビジネスリンクが行っております。

|