中高年社員のジョブ・クラフティング ―その意義と組織的な支援―(第1回)

| 本号からは、2024年11月の定年後研究所主催シニア活躍推進研究会で講演、ご好評をいただいた、高尾義明氏(東京都立大学大学院経営学研究科教授)より4回にわたり語っていただきます。

|

労働力人口の減少などの環境変化を背景に、中高年社員の働き方への注目が近年高まっています。中高年社員にいっそうの活躍が期待されているようになっていますが、そのワーク・エンゲージメントは、必ずしも高いとはいえません。

ワーク・エンゲージメントとは、活力/熱意/没頭によって特徴づけられる、仕事に関連するポジティブで充実した心理状態のことであり、働きがいの主要指標とされています。

人的資本経営を重視する潮流が強まり、ワーク・エンゲージメントの向上が課題とされる中で、ジョブ・クラフティングという考え方やその実践がワーク・エンゲージメントの向上に効果を発揮することが注目されるようになってきました。とりわけ、中高年社員において、ジョブ・クラフティングがワーク・エンゲージメントを自ら高めていく方略の一つになると期待されています。

そこで、中高年社員がジョブ・クラフティングを実践する意義、更にジョブ・クラフティングの実践を促す支援について紹介したいと思います。

最も、ジョブ・クラフティングという考え方は、まだよく知られているとはいえません。そこで第1回では、ジョブ・クラフティングとはどういう考え方や実践なのか、対象を必ずしも中高年社員に限定せずに紹介します。

「クラフト」という言葉は、「クラフトビール」や「レザークラフト」など、さまざまな商品などに使われています。それらに共通する要素として、つくられるものが均一でなく、「手触り感」があることが挙げられます。ジョブ・クラフティングとは、こうした「手触り感」を自身の仕事(ジョブ)においても持つことができるようにしようという考え方です。

仕事の「手触り感」を得るために「仕事の中に『自分』をひと匙(さじ)入れること」(※)がジョブ・クラフティングである、と捉えてもよいかもしれません。たとえ、気の乗らない仕事があったとしても、自分をひと匙入れることで、味わいが変わり面白みがでてくることがあります。こうした変化こそがジョブ・クラフティングであるといえます。

(※)出典:一田憲子『「私らしく」働くこと-自分らしく生きる「仕事のカタチ」のつくり方』マイナビ出版(2015年)

ジョブ・クラフティングとは、もともとはアメリカの2名の経営学者が20年あまり前に提唱した学術用語であり、それが時間をかけて実務界にも広がってきました。ジョブ・クラフティングの学術的な定義は、「従業員が、自分にとって個人的に意義のあるやり方で、職務設計を再定義・再創造するプロセス」というものです。これを分かりやすく言い換えれば、「働く人たち一人一人が、主体的に仕事や仕事上の人間関係、及びそれらへの見方について変化を加えるプロセス」です。

そこに含まれている重要なポイントは、「主体的に」「変化を加える」ということです。例えば、ある仕事を指示された際、それを単に実行するだけでは、ジョブ・クラフティングとはいえません。与えられた業務に対して、自分なりのアイデアや以前の経験などを上手く生かしていく中で、指示された仕事が自分にとって「手触り感」のあるものになります。

周囲から見れば、単に指示された業務に対して成果を出したというように見えるかもしれませんが、本人にとっては、さまざまなひと匙を入れた仕事という経験として残っていきます。

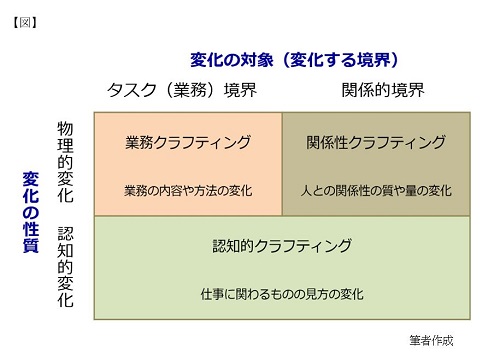

ジョブ・クラフティングは、主体的に変化を加える対象やその性質ごとに、下図のとおり3つに分類することができます。

1つ目は、具体的な業務の内容や方法を変更したり工夫を加えてみようとする、「業務クラフティング」です。これが最もイメージしやすいものといえます。

2つ目は、同僚や上司、顧客など、仕事の遂行に関連する他者との関係性を増やすことや、関わり方を変えてみようとする、「関係性クラフティング」です。例えば、コミュニケーションが不足している職場において、自身が率先してノウハウを共有したり、周囲のメンバーにアドバイスを求めるといったことなどが挙げられます。中高年社員であれば、年下の同僚の呼び方を、「くん」付けから「さん」付けに変えることも含めてよいかもしれません。

3つ目は、個々の業務や仕事全体の意味や目的の捉え方を変えてみようとする「認知的クラフティング」です。給与計算という事務的と思われがちな仕事を、社員の生活に与える影響という視点から捉え直してみるといった事例が挙げられます。

これら3種類のいずれにおいても、他者から指示されて仕事のやり方などを変更するのではなく、主体的に変化を加えていくことがジョブ・クラフティングの重要なポイントです。マニュアルや規則に基づいて行う業務でも、自分なりのちょっとした工夫や気持ちの込め方を通じて、自分にとって「手触り感」がある仕事へつくりかえることができる、というのが、ジョブ・クラフティングの基本的な考え方です。

このように、例を挙げながら具体的に見ていくと、ジョブ・クラフティングという言葉は知らなかったとしても、これまでにジョブ・クラフティングを実践していた経験がある読者が大多数なのではないでしょうか。

第2回では、このようなジョブ・クラフティングがワーク・エンゲージメントなどにもたらす効果を取り上げます。

| 【筆者プロフィール】

高尾 義明(たかお よしあき)

東京都立大学大学院経営学研究科教授

京都大学教育学部教育社会学科卒業後、大手素材系企業での4年間の勤務を経て、京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。2つの私立大学での勤務を経て2007年4月より東京都立大学(旧名称:首都大学東京)大学院准教授。2009年4月より同教授(現在に至る)。専門は経営組織論・組織行動論。最近の著作に、『50代からの幸せな働き方:働きがいを自ら高める「ジョブ・クラフティング」という技法』 (ダイヤモンド社、2024年)、『ジョブ・クラフティング:仕事の自律的再創造に向けた理論的・実践的アプローチ』(共編著、白桃書房、2023年)、『組織論の名著30』(ちくま新書、2024年)など。

|

当メールマガジンは一般社団法人定年後研究所が総合監修し、配信運営は株式会社星和ビジネスリンクが行っております。

|