第3回 エイジ・ダイバーシティの本質を探る

定年後研究所「シニア活躍推進研究会」でご登壇いただき、ご好評をいただいた早稲田大学大学院経営管理研究科教授 竹内規彦氏より「シニア人材の積極活用に向けた視点」を語っていただいています。今回は3回目です。

|

各回タイトル

第1回 「シニアの仕事エンゲイジメントが低い」は本当か?

第2回 シニアになっても衰えない能力はある

第3回 エイジ・ダイバーシティの本質を探る

第4回 心の高齢化を防ぐキーファクター

|

1.シニア人材活用をダイバーシティから見る視点

今回は、シニア人材の活用について、「ダイバーシティ(多様性)」の観点から考えてみたいと思います。ダイバーシティとは、性別(ジェンダー)や人種、能力や価値観など様々な違いをもった人々が組織や集団の中で共存している状態を指します。日本では、ダイバーシティというと、ジェンダーや国籍の問題がよく取り上げられます。しかし、欧米では、エイジ、つまり「年齢」も重要なダイバーシティの属性として見られています。

また、産業界や実務家の間では、ダイバーシティはイノベーションの文脈でよく議論されます。その多くは、ダイバーシティの促進が、組織や事業の革新を伴う成長をもたらすのか、に焦点が当てられています。なぜなら、今日、イノベーションの創出は、多くの企業において重要な課題となっているからです。

イノベーションとは、一言でいえば、価値を生み出すためにこれまでとは異なる何かを行うことです。ビジネスの場面では、イノベーションは、新しいアイデア、方法、製品、サービスなどを導入するプロセスであり、その結果、組織内に大幅な改善や進歩がもたらされることを指します。イノベーションは、個人、対人(上司-部下間、同僚間)、職場(部署や部門レベル)、組織(事業部単位や全社レベル)など様々なレベルで起こりますが、果たしてシニア人材の活用は、イノベーションの創出に貢献できるのでしょうか? 以下、シニアの創造性という観点と職場やチームにおけるエイジ・ダイバーシティという観点から見ていきたいと思います。

2.加齢によって創造性は変化するか?

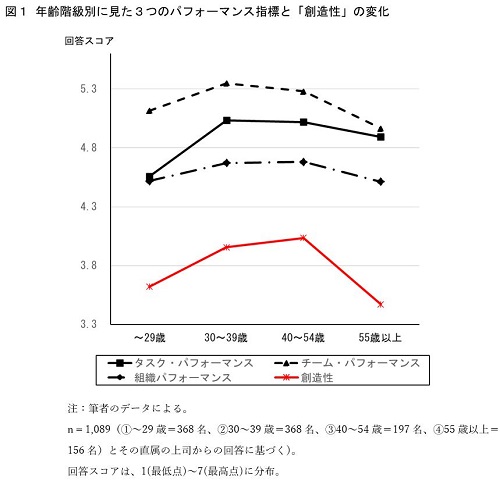

前回の連載記事では、加齢に伴うパフォーマンスの変化について見てきました。図1は、前回示した年齢階級別の3つのパフォーマンスの推移に、新たに創造性の指標をグラフに加えたものです。この結果は、前回同様、日本企業10社に勤務する1,089名とその直属の上司から得られた回答データに基づいており、パフォーマンスと創造性はいずれも上司が評価・回答したデータを採用しています。

図1から、どの年齢階層においても、タスクやチーム、組織への貢献領域に関するパフォーマンス評価よりも創造性の水準は、相対的に低いことがわかります。また、創造性のグラフを見ると、「55歳以上」で大きく落ち込んでいるのがわかります。

この結果をストレートに解釈すると、シニア層は仕事場面における「創造性」が低下しているということになります。一方で、結果の解釈上、いくつか留意する点もあるでしょう。第1に、アサインされている仕事内容について、各年齢層で等しいとは限らないということです。特に、20歳代と55歳以上の層で創造性が低い水準にあることを考えると、入社から間もない若手と定年に近い(もしくは再雇用等の)シニアには、創造性を発揮できる業務があまり課されていない可能性があります。

第2に、この結果は、社員の創造性の評価を上司が行っているため、上司によるステレオタイプ認知バイアスが働いている可能性もあります。つまり、評価する側の中に、評価者の年齢に対する固定観念(中高年は創造性が低い)がある場合、無意識のうちにシニアの創造性を低めに評価してしまうというバイアスが働いているかもしれません。

したがって、業務のアサイン、評価を行う上司の年齢に対するバイアスを取り除くことで、シニアの創造性のスコアが上昇する可能性は十分にあるでしょう。

3.イノベーションに効果のあるダイバーシティとは?

続いて、職場やチームのレベルで、エイジ・ダイバーシティがイノベーションにどのような効果を持つのか、既存の研究結果から見ていきましょう。

組織行動論では、チームや組織におけるダイバーシティの効果を検証する研究は数多く蓄積されています。一言でダイバーシティといっても、性別や価値観、経験など様々な側面での多様性がありますが、大きく以下の3つの分類が用いられています。

(1)「属性ダイバーシティ」・・・メンバーの性別、年齢、国籍が多様なこと。

(2)「深層レベルダイバーシティ」・・・メンバーの性格、価値観などが多様なこと。

(3)「仕事関連ダイバーシティ」・・・メンバーの仕事の専門領域、スキル、経験値などが多様なこと。

この分類に基づき、既存のダイバーシティの効果検証を行った膨大な研究報告をメタ分析という手法で整理し再検証した論文(van Dijk et al., 2012)によると、チームのイノベーションを高める効果が確認されたのは、「仕事関連ダイバーシティ」のみでした。また、仕事関連ダイバーシティはチームレベルのパフォーマンスを高める効果があることも確認されています。

興味深いことに、メンバーの年齢多様性は、イノベーションやパフォーマンスに効果が見られませんでした。このことは、単に年齢の異なるメンバーの組み合わせだけでは、イノベーション喚起もパフォーマンス向上も期待できないということでしょう。

4.シニアの「情報資源」に着目したエイジ・ダイバーシティの促進

上述のとおり、シニアの「年齢」そのものはあくまで属性・シンボルであり、ダイバーシティには必ずしも貢献しないのです。この点は、エイジ・ダイバーシティの議論で誤解されがちな部分です。

大事な点は、シニアが長年培った仕事経験やスキル、専門性、人脈などが、いかに職場やチームの「情報資源」となり得るかという視点でしょう。そもそもイノベーションを引き起こすメカニズムで重要なのは、「異なる知の組み合わせ」です。したがって、シニア人材を採用(再雇用)・配置(再配置)する際に、シニア本人の経験や専門領域が採用・配属後の職場・組織にとって、どのような情報の「新規性」と「補完性」があるかを考える必要があるでしょう。

【参考文献】

van Dijk, H., van Engen, M. L., & van Knippenberg, D. (2012). Defying conventional wisdom: A meta-analytical examination of the differences between demographic and job-related diversity relationships with performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 119(1), 38-53.

| 【筆者プロフィール】

名古屋大学大学院国際開発研究科博士後期課程修了。博士(学術)学位取得。専門は組織行動論及び人材マネジメント論。東京理科大学准教授、青山学院大学准教授等を経て、2012 年より早稲田大学ビジネススクールにて教鞭をとる。2017年4月より現職。2022年より京都大学経営管理大学院にて客員教授を兼務。

現在、Asia Pacific Journal of Management (Web of Science IF = 5.4; Springer Nature) 副編集長 (2019-)、 欧州Evidence-based HRM誌 (Web of Science IF = 1.6; Emerald Group Publishing) 編集顧問。

これまでに、Association of Japanese Business Studies(米国)会長、経営行動科学学会会長、産業・組織心理学会理事、組織学会評議員、『経営行動科学』副編集委員長 、國立成功大學(台湾)客員教授、京都大学・学習院大学 客員研究員等を歴任。組織診断用サーベイツールの開発及び企業での講演・研修等多数。

|

当メールマガジンは一般社団法人定年後研究所が総合監修し、配信運営は株式会社星和ビジネスリンクが行っております。

|